Altre news

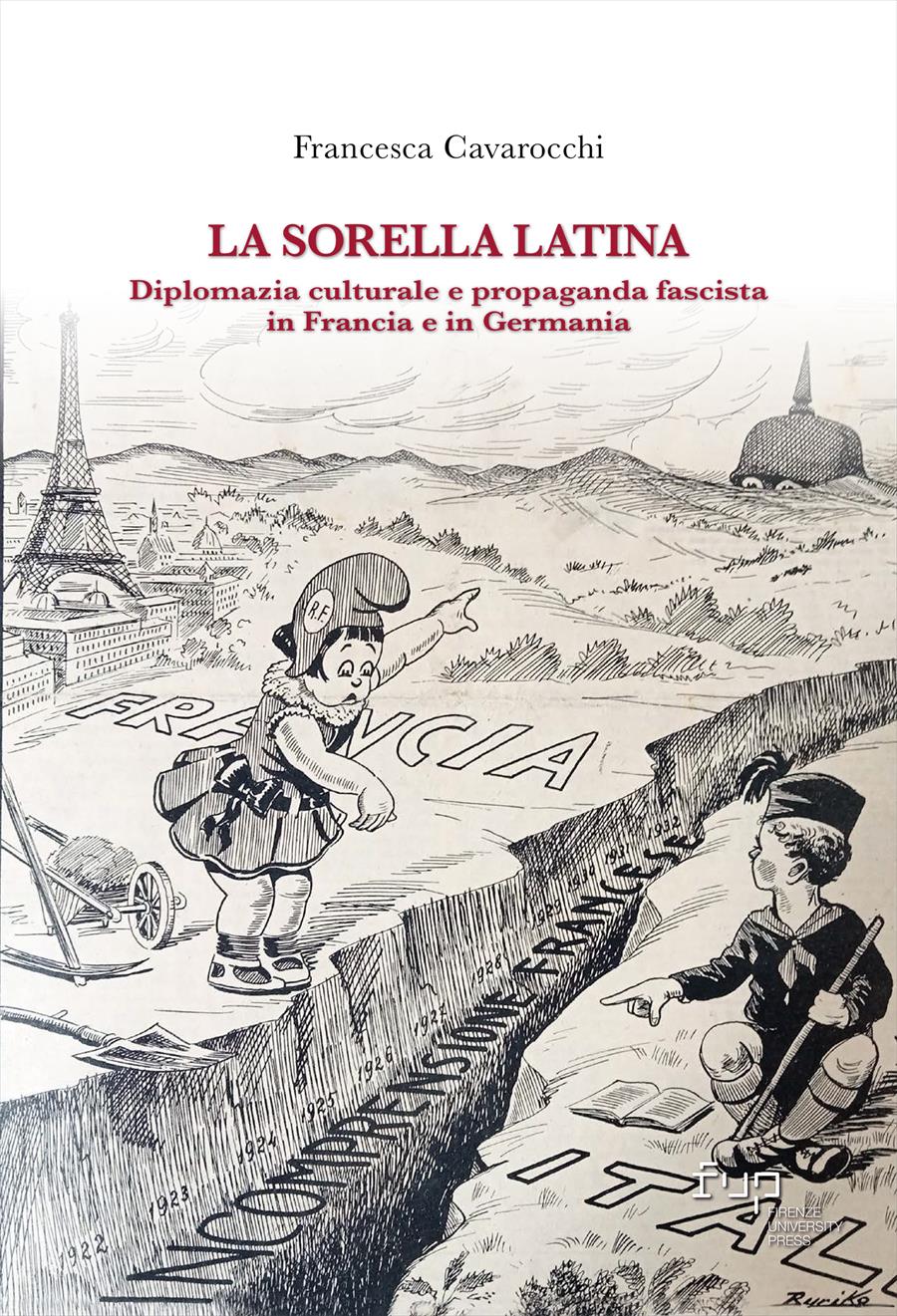

La sorella latina

Diplomazia culturale e propaganda fascista in Francia e in Germania

07/02/2025

Questo lavoro è l’esito della rielaborazione di una tesi di dottorato discussa nel 2006 presso il dipartimento di Discipline storiche dell’Università di Bologna. Da allora ho sviluppato un lungo percorso, che si è dipanato attraverso un confronto con le fonti e soprattutto con una storiografia internazionale in rapida evoluzione. In primo luogo negli ultimi decenni è proseguito il dibattito sulle direttrici e gli strumenti della politica estera fascista, che, come è noto, ha visto confrontarsi a partire dagli studi pionieristici sul tema due principali linee interpretative. La prima ha letto la strategia del regime privilegiando la categoria di politica di potenza e accentuandone dunque gli aspetti di continuità e di pragmatismo; in questo quadro non solo è stata respinta una visione deterministica dell’alleanza italo-tedesca, ma si è teso a sostenere che fino al 1938-39 essa non fosse affatto stabilizzata e che Mussolini non avesse ancora rinunciato a sondare altre piste. Un’altra prospettiva ha invece messo maggiormente in evidenza il peso della componente ideologica, arrivando a leggere l’avvicinamento con la Germania come un «destino comune» e insistendo sul potenziale destabilizzante, sulla tendenza a mettere in discussione qualsiasi forma di normalizzazione delle relazioni intereuropee fondata sugli assetti postbellici. Fra le questioni in gioco non vi è solo la diversa valutazione sul percorso di costruzione dell’alleanza e sul suo carattere più o meno irreversibile, ma ci si è chiesti soprattutto in che misura il regime avesse innovato presupposti, obiettivi e strumenti della politica estera o se essa si fosse sviluppata in sostanziale sintonia con le direttrici consolidate nella fase liberale. Già Fulvio D’Amoja nel 1961 (D’Amoja 1961; 1967) aveva offerto una prima ricostruzione delle premesse ideologiche della politica estera fascista. Una lettura convergente era stata proposta successivamente da Giorgio Rumi (1968; 1974); quest’ultimo, lavorando soprattutto su fonti edite, aveva sottolineato – come elemento di discontinuità avvertibile fin dai primi anni Venti – l’attitudine a radicalizzare le rivendicazioni italiane saldandole con una postura agitatoria e aggressiva. A partire dalla metà degli anni Settanta, Renzo De Felice è stato il più autorevole esponente di un’interpretazione che individuava come filo conduttore della strategia mussoliniana la promozione spregiudicata degli interessi nazionali piuttosto che la coerenza con precise linee programmatiche. Tale paradigma è stato messo in discussione a partire dagli anni Novanta; i lavori di MacGregor Knox (1991; 2003) e di Enzo Collotti (2000) hanno sviluppato punti di vista convergenti, sottolineando non solo il peso dell’ideologia ma anche gli obiettivi di destabilizzazione del quadro internazionale inscritti fin dalle origini nella cultura politica fascista. Hanno evidenziato questi fattori anche gli studi di Aristotle Kallis (2000) e di Davide Rodogno (2003, 67-100): il primo ha ricostruito, in un quadro comparativo col caso tedesco, le premesse ideologiche dell’espansionismo intrecciando questo piano con le reali policies ed i processi di decision-making che si dispiegarono nel corso del ventennio; il secondo ha insistito sull’elaborazione del progetto di dominio che sostanziò le politiche di occupazione italiana nella fase 1940-43. Una simile lettura si è fatta strada fino a diventare prevalente nell’ultimo ventennio anche perché sostenuta da nuovi tagli interpretativi che hanno riconsiderato l’intera parabola del regime nella sua dimensione interna e nelle sue proiezioni globali, restituendone tutta la complessità. L’irruzione dell’approccio culturalista nella storiografia sui fascismi ha infatti riportato alla luce una dimensione discorsiva, simbolica, emotiva, permettendo di prendere finalmente ‘sul serio’ le visioni e i progetti del regime, di cui sono stati evidenziati la coerenza e gli effetti performativi. In questa nuova cornice è stato possibile da una parte indagare più attentamente il progetto imperialista rintracciandone le matrici culturali in un complesso coagulo di riferimenti ideologici, dal darwinismo sociale alla lezione spengleriana; dall’altra parte è stata progressivamente messa in discussione un’impostazione ancora molto aderente alla tradizionale storia diplomatica, per allargare lo sguardo a una pluralità di dimensioni poco esplorate, come il tentativo di politicizzazione dell’emigrazione. Queste prospettive di ricerca hanno introdotto una nuova polarità, che si è sovrapposta al dibattito sugli assi continuità/discontinuità, pragmatismo/ruolo dell’ideologia nella politica estera fascista. Da una parte una storiografia che definirei più ‘realista’ ha insistito maggiormente sullo scarto fra obiettivi ed effettive realizzazioni, sul velleitarismo di un disegno destinato a soccombere nel corso della guerra, quando l’asimmetria fra narrazioni e realtà sarebbe stata messa a nudo di fronte agli effettivi rapporti di forza sul piano industriale, militare, finanziario. Dall’altra la letteratura che ha insistito sul ruolo propulsore dell’ideologia ha invece teso a porre l’attenzione sulla complessità del progetto fascista, generativo di processi politici eversivi e in grado di innescare ampie dinamiche transnazionali, sulla portata di uno scenario di «Nuovo ordine europeo» che ne accelerò le derive belliciste e ne cementò la collaborazione con l’alleato tedesco; tale impostazione, qui delineata in estrema sintesi, ha in definitiva permesso di valutare con maggiore attenzione gli effetti performativi del discorso fascista nel corso del ventennio, sia all’interno del Paese che nello scenario continentale, prima che l’impatto inemendabile del conflitto ne determinasse la crisi definitiva. Non è agevole ricomporre tale asimmetria di sguardi, perché proprio sul versante della politica estera esplosero nel modo più vistoso le contraddizioni fra condizioni materiali e costruzioni propagandistiche. Sarebbe dunque utile approfondire una riflessione anche metodologica in grado di intrecciare diversi piani, a partire da una dimensione dinamica e processuale in cui da un lato le visioni del regime si incarnarono in filiere operative e reti organizzative, dall’altro tali pratiche interagirono con altri attori internazionali provocando reazioni mimetiche o difensive, in un quadro che fu caratterizzato, specie negli anni Trenta, da una diffusa instabilità. Negli ultimi vent’anni si è notevolmente sviluppata l’indagine storiografica sull’investimento del regime nel campo della diplomazia culturale e della propaganda all’estero, con numerosi approfondimenti su specifici contesti geopolitici. L’emersione di un ampio ventaglio di strumenti di soft power nel corso del Novecento costituisce ormai un consolidato campo di studi a livello internazionale; basti qui ricordare che il ricorso a tali strategie si intensificò nel quadro della competizione fra potenze nel secondo Ottocento e vide un’accelerazione nei primi decenni del nuovo secolo, nella fase di incubazione del conflitto mondiale e poi all’interno degli equilibri che si consolidarono nella fase postbellica. Se dunque sarebbe utile collocare il caso italiano in un più ampio quadro comparativo, è possibile sostenere che il regime fu artefice di forme di sperimentazione che segnarono una discontinuità rispetto alla fase liberale e che non si limitarono all’emulazione di modelli stranieri. Si trattò di una strategia complessa, strutturata su più livelli: il tentativo di fascistizzazione del personale diplomatico, l’intreccio strettissimo fra canali ufficiali ed emissari informali legati alla diplomazia parallela, l’ampliamento del raggio d’azione rispetto alle già articolate prerogative degli addetti alla politica estera, il rinnovamento del linguaggio e della strumentazione grazie all’impiego dei nuovi media.