Altre news

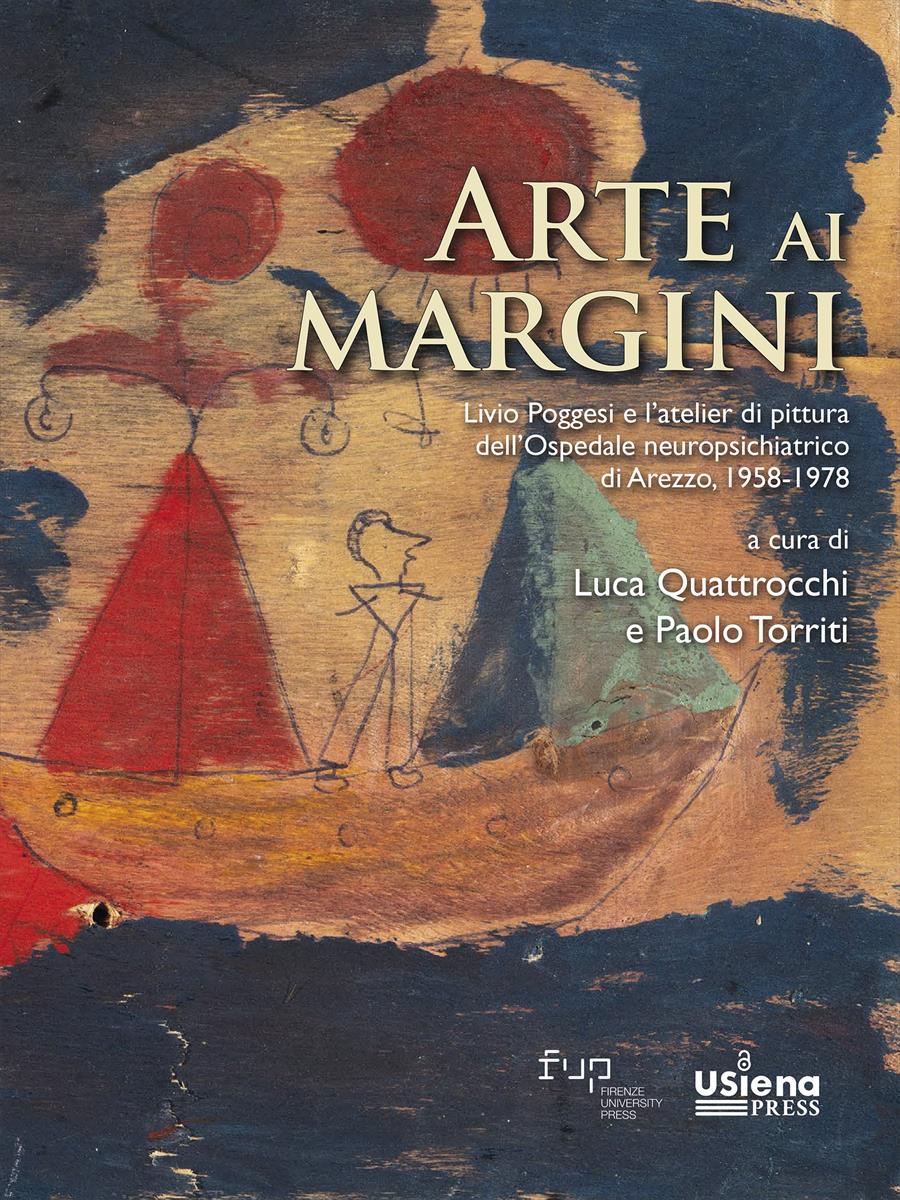

Arte ai margini

Livio Poggesi e l’atelier di pittura dell’Ospedale neuropsichiatrico di Arezzo, 1958-1978

11/09/2024

Dovevano essere poche righe, di quelle che si scorrono velocemente. Invece questo insieme di testi e immagini che mi è stato inviato prima che diventi un libro mi ha costretto a rivedere, ancora una volta, le mie esperienze dell’arte irregolare e a rinfrescarle alla luce di questi materiali preziosi. Devo ammettere che l’insistente cortesia di Paolo Torriti che mi ha raggiunto nella mia vecchia casa di campagna per discutere con me il progetto mi ha colpito: è raro confrontarsi con tanta gentile determinazione. Inoltre, ho scoperto dall’ottimo lavoro di ricerca di Sabrina Picchiami un atelier ricco e precoce come quello dell’Ospedale neuropsichiatrico di Arezzo, ancora poco noto nella storia dell’arte irregolare italiana, soprattutto nelle sue intense e determinanti relazioni con il pittore Franco Villoresi e il francese Guy de Beausacq. Insomma, sono stata costretta a scrivere un po’ di più del previsto. Veramente interessante il testo di Luca Quattrocchi. La storia di Villoresi, molto ‘romana’ nelle frequentazioni, negli ambienti, nelle paste sociali che muovono gesti e voci da dopoguerra neorealista, è tratteggiata con una grazia garbata e sommessa. Certo si evoca Alberto Sordi e la sua mobilità di tratteggio umano, proprio perché sfuggente a certe fissità retoriche di tipologie politiche postbelliche; certo si intravede e si intrasente il vigore plastico di Mafai, il verso roco e smerigliato di Ungaretti… e su tutto alita un’aspirazione etica al silenzio, alla sobrietà ossessiva di Morandi. È tutto da leggere e da studiare questo saggio gustoso su un pittore che registra nel suo lavoro la trasformazione tardiva – e quindi accelerata e provinciale – di una popolazione ancora confusa nelle forme: aspirazione ad una classe sociale sgomitante in un nuovo urbanesimo che conosce la severità scura delle periferie sironiane, ma si imbelletta di colletti di pelliccia, facce rubizze e vestitucci che esprimono già una certa voglia di sartoria. La città che sale di futuristica memoria si annacqua e si impantana nelle stazioni e nei grovigli di una crescita postbellica incontrollata dove le persone diventano ‘omini’, dettagli di una macchina ancora rozza e incontrollabile; e Villoresi avverte l’insostenibilità di un’ipocrisia generalizzata in cui premono malaffare e prevaricazione. È rottura, ritiro a Rigutino, in Val di Chiana. Qui ha inizio una vita dedicata ad una sensibilità nuova e arrischiata, simile a quella di molti altri grandi personaggi che ho incontrato nelle mie scorribande di studio sugli atelier manicomiali. Per tutti loro questa scelta è stata forzata da una specie di disgusto esistenziale disperato e ossessivo che ha prodotto una tensione incoercibile verso la verità e la relazione umana integra e innocente. È l’uomo, prima ancora dell’artista, che in quei luoghi si cerca finalmente per quello che è: un essere in continua tensione conoscitiva tra l’imperfezione del suo stare nel mondo e quel bisogno innato di felicità che sembra non afferrare mai. E proprio in una situazione come quella predisposta dal dottor Furio Martini, nella sala luminosa ed attrezzata frequentata dai ricoverati dell’Ospedale neuropsichiatrico di Arezzo, che Villoresi coglie il senso dell’opera: proprio quando l’opera rischia di scoppiare e scomporsi nel non ritorno per incenerirsi nell’insignificanza, proprio in quel momento esatto l’opera è nuda e immune dalla speranza che ci possa essere una vita diversa ed è proprio in quel momento di smarrimento e di panico che bisogna infilarsi e indagare. Sono grata a Quattrocchi per aver citato Libero De Libero che, nel cataloghino del 1975, per una personale fiorentina di Villoresi afferma di lui: «Appartiene al plotone degli irregolari, abita anche lui in un altrove lontano miglia da quelle truppe d’assalto a critici e mercanti». Quante volte la consorteria critica mi ha contestato per questa definizione – gli irregolari, appunto – con cui ho definitivamente riposizionato all’indietro il vecchio appellativo dubuffettiano di Art Brut… E qui confermo che la provocatoria teorizzazione di Dubuffet, che pure è servita a dissodare una ‘terra incognita’ e a tracciarne un primo sommario disegno, appare oggi schematica e dura: nessuno potrebbe più sostenere in buona fede che la cultura si organizza a blocchi cristallini sull’ammasso informe di un’irrazionalità e istintività primordiale; al contrario – e proprio seguendo l’esempio di Villoresi – è più realistico pensare a un continuum in cui si percepiscono addensamenti e dissolvenze in continua trasformazione reciproca. Dunque è sintomatico che «il plotone degli irregolari» citato da De Libero apparenti molti artisti, ricoverati e non, che hanno sentito tanta profonda e personale confidenza col mondo della sofferenza mentale: in questo mondo, come hanno intuito anche gli psichiatri più innovatori come Furio Martini, appare più evidente che mai la forza delle immagini, l’enigma della loro formazione e l’importanza che, nel loro processo formativo, sono agiti dagli istinti irrazionali e dalla memoria, quel tipo particolare di memoria tradita dai ben noti meccanismi sotterranei di rifiuto, di distorsione e di rovesciamento a cui è continuamente sottoposta. Dall’esauriente studio di Sabrina Picchiami rilevo la personalità più che mai irregolare e sfaccettata dell’artista francese Guy de Beausacq: anche lui per suggestioni di buon vicinato (l’espressione è di Aby Warburg) si trova nell’incrocio fatale fra la cura psichiatrica, la storia dell’arte e le avventure biografiche personali. Partecipe di un mondo che respira l’arte in ogni manifestazione quotidiana (ricordo i gentilissimi signori Maeght riceverci in assoluta semplicità su mobili da giardino progettati dai due Giacometti, ricordo gli scarabocchi di Mirò sul tavolo per divertire i bambini, il grande pannello di Braque in camera da pranzo e un vinello casalingo che accompagnava la modestia di un piccolo salame affettato con uno strumento tagliente pensato da Diego); partecipe di questo mondo che, oltre alle delizie di Saint-Paul-de-Vence conosceva anche le glorie e le intemperanze di Picasso, Cocteau, Chagall e di tutti quei geniali personaggi che animavano le capitali europee tra le due guerre; partecipe di questa atmosfera dunque, l’artista, dopo il suo arrivo ad Arezzo, riesce comunque ad avvertirne le lacerazioni e le smagliature attraverso un impulso mistico eterodosso e asistematico.